ベトナムの急速な経済成長、その裏には何があるのか?

1986年に始まったドイモイ政策が、どのようにベトナムを変えたのか。

この記事では、その秘密を解き明かします。

ドイモイとは「刷新」を意味し、計画経済から市場経済への転換をはかりました。

ベトナムも戦後苦しい経済状況から、ドイモイ政策を導入することで、少しずつ経済発展をさせてきました。当時の社会国家は中国やソビエトも同様に、市場経済への転換を図っており、社会主義の経済的苦しさを感じることができます。

市場経済への大転換、そしてその影響を深堀りして、ベトナム経済の今と未来を一緒に探求しましょう!

ドイモイ政策とは

ドイモイ( Đổi mới )政策とは、ベトナムにおける経済の改革開放路線のことを指し、べトナム語でドイは変化、モイは新しいという意味で「刷新」を表します。

共産党による一党支配体制の維持を前提としつつ、 計画経済から市場主義への転換を中核とした政策で、 現在のベトナム成長の大きな原動力となっています。

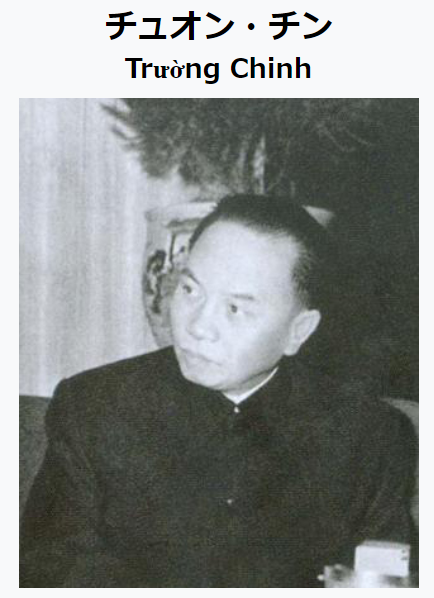

1986年12 月に、ベトナム共産党大会でチュオン・チン (Trường Chinh ) 共産党書記長が採択しました。

チュオン・チン(Trường Chinh 1907年2月9日 – 1988年9月30日)は、ベトナムの政治家。ベトナム共産党の理論家であり、党書記長を務めた。また、ベトナム社会主義共和国国会議長や国家評議会議長(国家元首に相当)などの要職を歴任した。

<4つの導入理念>

- 社会主義路線の見直し

- 産業政策の見直し

- 市場経済の導入(分配経済からの転換)

- 国際平和の構築に積極的に協力、国際協力への参加

計画経済から市場経済への変革を追及し、より良い社会を築こうとしました。

また、その中で敵国との和解も行われ、中国との関係改善、そのためのカンボジアとの紛争の政治的解決が図られました。

ドイモイ政策が行われる前のベトナム

1978年12月、ベトナム統ー後初めて第4回ベトナム共産党大会が開催され、ベトナム戦争後の政策として、計画経済が実施されました。

その後、長い間「計画経済」に縛られ、工業や商業活動が発展せず、街全体もあまり活性化してきませんでした。「配給切符」によって、米、砂糖、肉、布地など生活必需品は供給され、物流システムも国家の管理下に置かれていたため、あまり自由に行うことができませんでした。

国民の生産意欲が低下し、また、難民問題により国際威信を傷つけることも重なった。加えて、中国との関係が悪化し、資本主義諸国との経済関係は途絶え、国際的に孤立し深刻な経済困難に陥ることになりました。

この時代のベトナムは政治的にも混乱し、あまり良い時代ではなかったようです。

ドイモイ政策後

1986年に公布されたドイモイは、「貧しさを分かちあう社会主義」からの決別を示し、「発想の転換」を進めました。ここでは、社会主義にいたる過渡期が比較的長期の歴史過程であるという考え方で、重工業の優先建設を当面の課題とすることは、過渡期の最初の段階の課題とすべきではないとし、誤りであることが明確にされました。

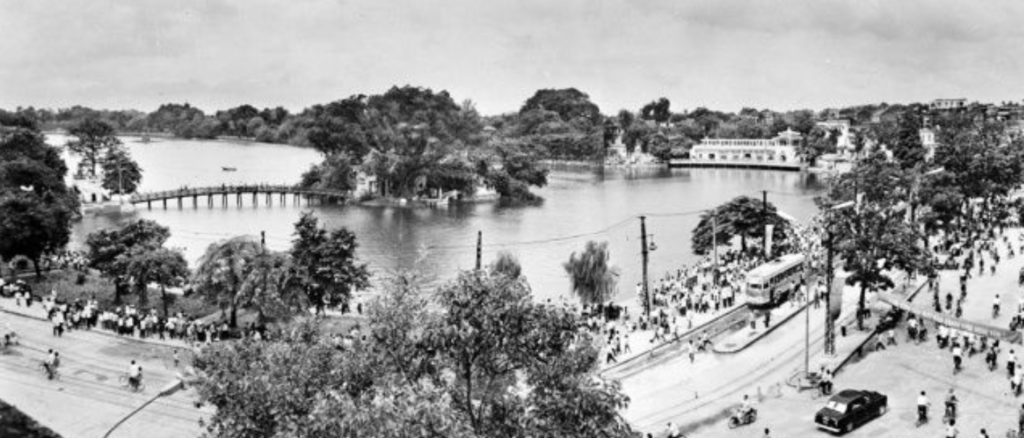

それにともない、ハノイやホーチミン市を中心とする都市は経済的発展しはじめました。

中国との国境貿易が盛んになり、多くの中国製品を手がける商材も登場していたことから、より多くの外国製品が流入し、より街も活性化していく結果になりました。

カンボジア和平の成立およびドンモイ政策継続が確認されたことで、日本による支援も再開された。1989年9月にベトナム軍がカンボジアから撤退し、1991年10月にカンボジア和平合意が成立したことを受け、 1992年12月に 日本はベトナムへの援助再開し、455億円の円借款を供与した。

日本の支援もはじまり、国際社会への復帰を果たしたのがこの時期ですね。

これらの政策により、インフレ克服、食糧生産増加、米輸出国化などの成果が上がったため、1992年4月公布の新憲法にドイモイ路線を明記し、その加速を図りました。

1994年2月には、米国の対べトナム禁輸措置が解除されたことは、両国間の経済交流の進展にも大きく寄付した。1997年には大阪にべトナムの総領事館が開設された。日本の対ベトナム円借款再開以降、日本はべトナムにとっての最大の援助国の地位を占めてきた。

また、2011年第11 回党大会でもドイモイ政策の継続が確認されています。

まとめ

ベトナムの経済成長の背後には、1986年に導入された「ドイモイ政策」がありました。

この政策は「刷新」を意味し、計画経済から市場経済への大転換を目的としています。

当時、ベトナムは戦後の厳しい経済状況にありましたが、この政策の導入により、経済は徐々に回復しました。社会主義国家である中国やソビエト連邦も同様の転換を図っており、ベトナムはその一環としてこの政策を採用しました。

この政策は、ベトナムが戦争後の混乱から脱却し、経済発展を遂げるための重要なステップでした。そして、市場経済への転換は、国際的に孤立していたベトナムが、再び国際社会に参加するきっかけともなりました。特に、日本との関係改善や米国の対ベトナム禁輸措置の解除など、外交面での成果も多く見られました。

このように、ドイモイ政策はベトナムの「今」を形作る大きな要素となっていると言えるでしょう。

【ホーチミン氏の教育は現在でも生きている!】

コメント