2025年5月、ベトナム政府は「決議68(Nghị quyết số 68-NQ/TW)」を発表し、経済モデルの根本的な転換に向けた国家的な意思を示しました。

これまでのような国家主導・外資依存型の発展では、もはや持続的な成長は望めない――。そんな危機感を背景に、この決議では「民間こそが国家成長のエンジンである」という認識に基づいた制度・資源・人材の全面改革が掲げられています。

注目すべきは、単に民間企業を“支援する”のではなく、国家が整えるのは「民間が自由に挑戦できる舞台」であり、政府の役割を“管理者”から“環境整備者”へと切り替える点にあります。

この大きな転換は、今後のベトナム経済の地図を塗り替える契機となるかもしれません。

本記事では、この決議68の背景、国家が掲げるビジョン、改革の3つの柱、そして業界別のインパクトまでを網羅的に整理し、「いま、どの分野が本当に変わろうとしているのか?」を掘り下げていきます。

ベトナム経済にとって大きなニュースです。

ベトナムが、また大きく動き出そうとしています。

決議68の背景と目的

ドイモイ政策からの転換

1986年に始まった「ドイモイ(Đổi mới=刷新)」政策以降、ベトナムは計画経済から市場経済へと転換を進め、急速な成長を遂げてきました。

外資の積極的な導入と労働集約型産業への集中により、輸出を軸とした経済は拡大し、所得水準やインフラ整備も着実に進展しました。

その中で、民間企業の役割も徐々に拡大し、現在ではGDPの約40%を担うまでに成長しています。

しかし、実態としては、外資系企業の下請け的な立場にとどまっている企業が多く、自国発のブランドや高度な技術産業が十分に育っているとは言い難い状況です。

こうした課題に対し、ベトナム共産党中央政治局は2025年5月、「民間経済の発展と発揮に関する戦略的方向性に関する決議(Nghị quyet so 68-NQ/TW))」、通称「決議68」を発表しました。

決議68は、民間経済を国家経済の最も重要な原動力と再定義し、制度改革、資源配分の公平化、そして人材育成を含む包括的な政策を通じて、民間主導型の成長戦略へと転換することを目的としています。

ドイモイ政策から次のステージへ

ベトナム経済の現状と限界

ドイモイ以降の経済発展は、量的な成長には成功したものの、次なる段階である「質的な成長」への移行において限界が見え始めています。

ベトナム経済が抱える課題は、単なる一時的な停滞ではなく、国家としての経済モデルそのものが転換点を迎えていることを示しています。

外資依存と下請け構造の固定化

ベトナムの産業構造は、依然として多くの分野で外資系企業が中心となり、国内企業はその下請けにとどまっている状況です。製造業では輸出量は拡大しているものの、技術・設計・販売といった高付加価値の部分は外資に集中しており、利益の大半が国外に流出しているという構造が続いています。

国内企業の成長停滞

起業数は増えているものの、中堅・大手へとスケールアップする企業が極めて少なく、国内発の国際競争力ある企業がなかなか育っていません。スタートアップや新興企業は制度的支援が乏しく、また資金調達や人材確保の面でも環境が整っていないため、短命で終わる企業が多いのが実情です。

依然として国家主導モデルに依存

経済制度や資源配分は今なお国家・行政主導であり、政策判断の恣意性や優遇構造が民間の創造性と競争性を妨げているという批判があります。とくに国有企業の存在感が強く、「官の影」が市場を覆っている場面は少なくありません。

地域格差と人的資本の未活用

都市と地方の経済的格差は拡大傾向にあり、地方における高付加価値産業の育成や雇用創出が進まず、人的資源が都市や国外に流出しています。これは、全国レベルでの均衡ある発展を阻害する要因になっています。

新規上場企業を見ても、目新しい企業がここ数年でていませんね。

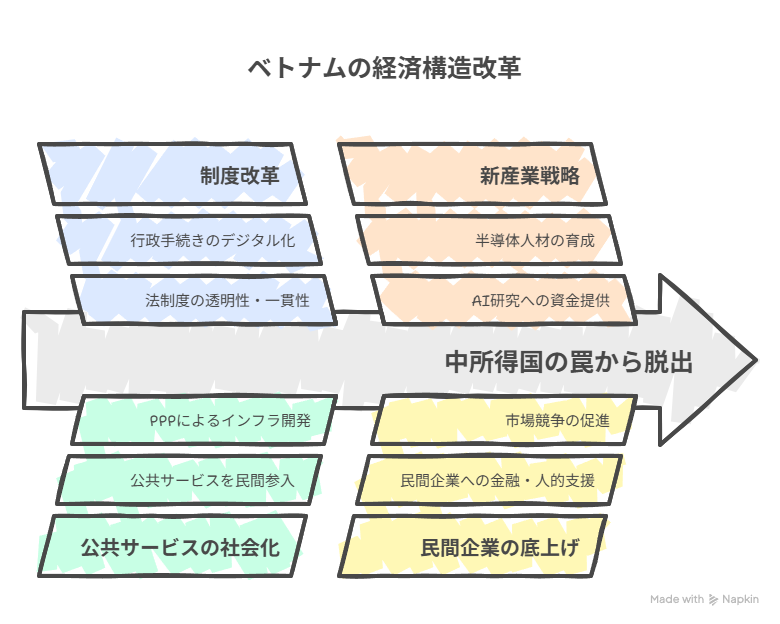

経済構造の根本的な再設計

このような現実を踏まえ、ベトナム政府は経済構造の根本的な再設計に踏み出しました。

こうしたビジョンを実現しなければ、ベトナムは「中所得国の罠」にとどまり、持続可能な成長を実現できないという強い危機感が、決議68の根底にはあります。

この決議の核心は、「民間企業を支援する」のではなく、「民間企業こそが国家成長のエンジンである」という価値観への転換にあります。

ベトナム政府はなぜこれを進めるのか?

- 国家の財政・人的リソースには限界がある。すべてを中央が担う時代は終わりつつある

- 民間の持つスピード・柔軟性・技術・資金力を生かせば、行政では実現できない高品質・高効率なサービスが可能になる

- 明確で公平なルールのもとに競争が生まれれば、市場全体の健全性と成長力が高まる

民間が自由に動けるルールを整える(制度改革)

これまでのベトナム経済では、民間企業は制度の網の目をかいくぐるようにして活動してきました。行政手続きは煩雑で、法解釈も属人的など、事業の拡大や新分野への挑戦を阻む大きな壁になっていました。

- 土地、投資、建設、入札に関する法制度を横断的に見直し、重複や矛盾を排除(透明性を高めて一貫性のある制度)

- 各省庁や地方の運用差を縮めるため、行政手続きのデジタル化と一本化を段階的に推進(2025年までに主要手続きの80%をオンライン化する方針)

- 民間企業も国家プロジェクトへの入札に対等な立場で参加できる制度改革を進め、公共調達における民間比率の拡大を目指す。(入札制度やPPP(官民連携)スキームの改革)

国家は前に出すぎない。民間が自由に挑戦できるルールと舞台を整えることこそ、政府の“新しい責任”であるという覚悟が、制度改革の根底にあります。

公共サービス分野の社会化(Xã hội hóa)

決議68では、これまで国家が独占してきた教育・医療・交通・文化などの公共サービスを、段階的に民間へ開放する「社会化」政策が加速されます。

これは単に委託や外注を意味するのではなく、民間が自らの資金・技術・運営ノウハウを活かして、公共的価値を担っていく新しい仕組みです。

| 分野 | これまでの体制 | 今後の方向性 |

|---|---|---|

| 教育 | 公立学校・国立大学が主流。地方では教育インフラ不足が深刻 | Vinschoolのような私立学校を全国展開。企業主導の職業訓練校も促進。 |

| 医療 | 国営病院に集中。大病院に患者が殺到し地方は医師不足 | 民間病院や外資クリニックの参入促進。医療ツーリズム支援も。 |

| 交通 | 国家主導の道路・鉄道整備。ハノイ・ホーチミンの都市鉄道は遅延が課題 | PPPで高速道路や地下鉄を民間企業と共同整備(例:北南高速道路の一部区間) |

| ごみ・上下水 | 市・郡レベルの公営業者が運営。老朽化・衛生管理に課題 | 日系や韓国系企業との連携で廃棄物発電・下水処理PPP導入。清掃業務の民間委託も進行。 |

| 文化・スポーツ | 公立文化センターやスタジアムは運営効率が悪く、老朽化が目立つ | 民間企業によるスタジアム建設 |

| 環境・廃棄物処理 | 地方自治体が直営処理。廃プラスチック対策・焼却設備不足が顕著 | 廃棄物リサイクル企業の参入。都市では環境PPPプロジェクトが徐々に増加中。 |

| 住宅・都市整備 | 公営住宅・都市計画は国主導。違法建築やスラム化地域も | VinhomesやNovaland等の民間開発会社がスマートシティや再開発を推進。 |

| 科学研究 | 国家研究所が主導、研究資金は官中心で成果の産業化が乏しい | 科学技術省主導の共同研究拠点整備。企業が出資するAI・半導体研究開発プロジェクトが始動。 |

| 職業訓練・再教育 | 職業訓練校は政府運営で実践不足。産業ニーズと教育が乖離していた | FPTなどIT企業による民間研修校が拡大。産業別人材育成(製造・観光・IT)支援を強化。 |

新産業は官民一体で:半導体・AI分野を国家戦略に

民間に任せるだけでなく、国家が明確な方向性を示して民間と共に育てる産業も存在します。

それが、半導体・AI・再生可能エネルギーなどの高度戦略産業です。

これらの分野では、国家がリードして研究開発・人材育成・国際提携・資金供給を行い、民間企業が実装・応用・事業化を担う「官民一体モデル」が進められています。

- 半導体産業の強化:2030年までに半導体関連の人材を5万人育成し、国内の半導体生産能力を倍増させることを目指しています。

- AI分野の推進:AI関連の研究開発に対する国家予算を2025年までに年間10億ドルに増額し、AIスタートアップの育成を加速します。

- 再生可能エネルギーの導入:2025年までに再生可能エネルギーの比率を全体の30%に引き上げ、民間企業の参入を促進します。

その他、首都圏と地方の格差是正など盛り込まれています。

決議68による業界別影響の分析

ベトナム政府が打ち出した「決議68」は、制度・資源・人材の全面改革を通じて、「民間が国家をけん引する経済構造」への転換を目指す長期戦略です。

以下の表では、決議68が及ぼす各業界への影響を「方向性(制度改革/社会化/官民協調)」という軸で整理したうえで、影響度(★1〜5)と主な理由をまとめています。

| 業界 | 影響度 | 影響の方向性 | 主な理由 |

|---|---|---|---|

| ICT・ハイテク | ★★★★★ | AI・半導体・フィンテック分野での人材育成・研究支援、R&D税制(制度改革・官民協調) | 国家戦略分野として明示されており、人的・制度的・資金的な支援が集中 |

| 製造業 | ★★★★☆ | 国産化支援、国内技術力の強化、サプライチェーン上流化(制度改革・官民協調) | 技術移転・自立化を進める上で重要だが、即効性より中長期的変革 |

| インフラ | ★★★★☆ | 道路・鉄道・港湾のPPP推進、国家インフラ計画への民間参入(官民協調) | 国家予算の限界からPPP導入が急務。長期事業として民間の役割が拡大 |

| エネルギー | ★★★★☆ | 再エネ拡大、民間による発電・送電インフラの整備(官民協調) | 再エネ比率引き上げの国家目標あり。ただし制度整備と地方格差に課題 |

| 教育 | ★★★★☆ | 私立学校や職業訓練校の設立支援、教育社会化の推進(社会化) | 都市部を中心に民間参入が進むが、地方の格差解消は制度整備に依存 |

| 医療(病院・診療) | ★★★★☆ | 民間病院・クリニックの設立支援、公立病院との役割分担(社会化) | 社会化は進むが都市部偏重。医薬品・制度面での制限もあり完全自由化とは言い難い |

| 金融 | ★★★☆☆ | 中小企業向け融資・保証制度整備、資本市場改革(制度改革) | 中小企業支援の鍵を握るが、浸透には時間と信用文化の改革が必要 |

| 不動産 | ★★★☆☆ | 土地法改正、都市再開発への民間参入促進(制度改革) | 制度が整えば成長性があるが、政策リスクや許認可依存が高い |

| 農業・水産業 | ★★★☆☆ | 農地の法人化、加工・輸出型への転換、農村支援(制度改革・社会化) | 政策支援は明示されるが、変化の実行力と地域格差の壁が大きい |

| 小売・消費財 | ★★☆☆☆ | 地方消費の掘り起こし、物流整備・eコマース支援(制度改革) | 内需促進の波及はあるが、直接的な制度支援は薄く優先度は高くない |

社会主義の枠組みを超えてでも、変わろうとしている

決議68を読んでいて、一番驚いたのは、これは単なる経済政策の話ではない、ということです。

制度改革や支援策の裏にあるのは、「社会主義の思想そのものを一度横に置いてでも、変わらなければいけない」という強い覚悟のようなものです。

国有企業が中心だった体制から、民間を経済のエンジンにすると言い切り、行政の裁量を減らし、民間企業に公平なルールを整備する。医療も教育も、インフラさえも「民間でできるなら、どうぞやってください」と推し進めていきます。

正直、ここまで踏み込んでくるとは思っていませんでした。

社会主義国家がこれほどまでに民間に委ねようとするのは、相当な決断です。

もちろん、理念としての「社会主義志向の市場経済」は引き続き掲げられていますが、中身だけ見れば、かなり資本主義に近づいているのは間違いありません。

ドイモイで外資を呼び込んだ時も驚きましたが、今回はさらに一歩踏み込んだ印象です。

「このままでは限界だ」という危機感が、制度や構造を押し破ろうとしています。

ベトナムという国の“変わる力”の大きさを、あらためて感じさせられました。

まとめ

決議68は、単なる「民間支援策」ではなく、国家そのものの経済構造を刷新する試みです。

自律・創造・包摂を柱に、国家主導モデルから民間主導モデルへの転換を本気で進めようとしていることが、政策内容や制度改革の姿勢から見て取れます。

すでにICT・製造業・インフラなどでは政策の具体化が始まっており、教育や医療といった公共分野でも、民間参入によるサービスの質向上や制度の透明化が進められています。

一方で、農業や小売などの分野では制度浸透や地域格差といった課題が残り、全業界が一様に成長の恩恵を受けるわけではない点にも注意が必要です。

このような全体像を踏まえることで、ベトナムの経済成長を読み解く視点がより立体的になり、投資や事業展開、政策分析における実践的な判断軸が得られるはずです。

コメント